- 21. Oktober 2024

- Tradition & Innovation

- Christian Steiger

Drahtspeichen sind eine echte Zierde

Das Museum des vergessenen Autozubehörs, Folge zwei.

Willkommen in der wunderbaren Welt der kleinen und großen Dinge, die das Auto ein bisschen schöner und besser machen: Wir wühlen im großen Regal der Zubehörgeschichte und zeigen die vergessenen Extras von gestern. Diesmal die Radspeichen-Zierblende, ein Zubehörteil, das selbst US-Massenmodellen und deutschen Mittelklassewagen einen Hauch von Noblesse verleiht.

Eine optische Täuschung

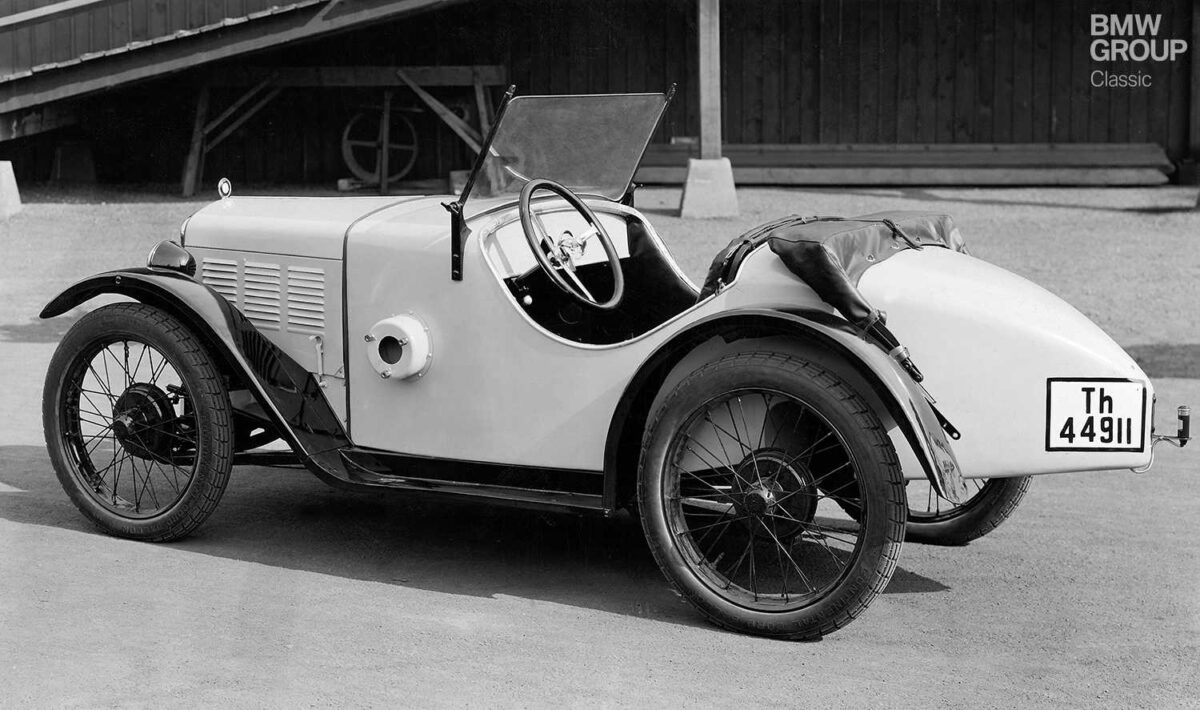

Ein Blick auf den Patentmotorwagen des Carl Benz zeigt es: Das Drahtspeichenrad ist so alt wie das Automobil selbst. Und es spricht erstmal nichts gegen seine Verbreitung, als das Auto gegen Ende des 19. Jahrhunderts laufen lernt. Ganz im Gegenteil, ein Holzspeichenrad ist weniger elastisch und fast doppelt so schwer wie sein Drahtspeichen-Pendant, das außerdem noch den Vorteil der besseren Wärmeableitung bietet. Blöd nur, dass sich die Speichenräder anfangs nicht mit den um 1895 aufkommenden Luftreifen vertragen, weil sich die Drähte immer wieder durch die Schläuche bohren. Die Lösung ist das Scheibenrad aus Stahl, auch wenn es sich erst in den Zwanzigern durchsetzt. Das Speichenrad wird daraufhin zum Erkennungszeichen der besonders distinguierten und auch sportlichen Automobile. Und, auch das: zum Vorbild einer optischen Täuschung, mit der die Hersteller von Autozubehör ein Vermögen verdienen.

Ein Hauch von alter Welt

Es sind mal wieder die designverliebten Amerikaner, die auf die Idee der gefälschten Drahtspeichen kommen. Die Originale kennen sie vor allem von den italienischen und britischen Sportwagen, die zu Beginn der Fünfziger auf den US-Markt fluten, während amerikanische Großserien-Marken schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg von der Holzspeiche zum Scheibenrad übergegangen sind. Doch auch Chevy- oder Cadillac-Besitzer schätzen den Hauch von europäischem Schick, deshalb greifen sie massenhaft zu, als Radkappen im gefakten Drahtspeichen-Design auf den Markt kommen. Die kosten nicht viel, lassen sich ganz einfach auf die Serienfelge klemmen und sehen besonders prächtig aus, wenn dazu noch Weißwandreifen montiert sind.

Die Überdekoration hat Methode

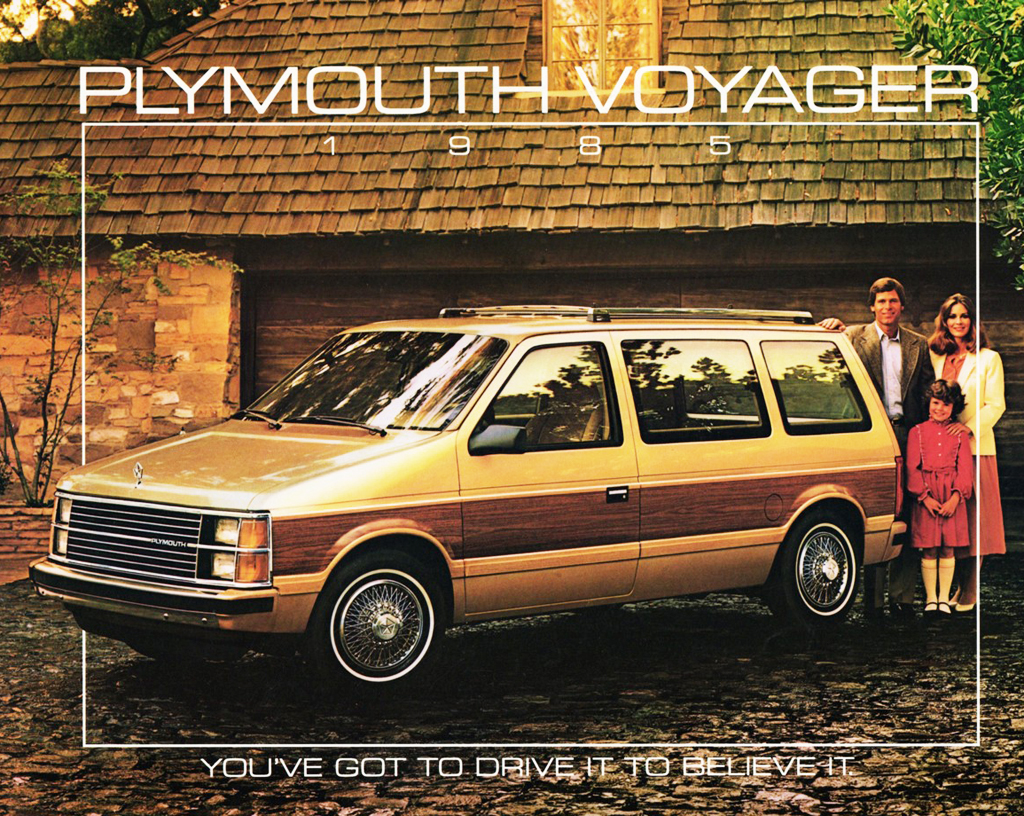

Natürlich dauert es nicht lange, bis auch die großen Autobauer ein Geschäft wittern. Ganz vorne ist ab 1953 General Motors dabei, damals der größte Autohersteller der Welt, dessen Designchef Harley Earl aus Prinzip keine Möglichkeit der Überdekoration auslässt. Kurz zuvor haben Earls Designer mit den sogenannten Portholes für Aufsehen gesorgt, vollkommen funktionsfreien Auslassblenden in den Kotflügel-Flanken der Buick-Modelle. Und jetzt nehmen alle fünf GM-Marken – Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick und Cadillac – die Fake-Raddeckel in ihr Programm auf, was prompt auch Chrysler, Studebaker, Nash und Kaiser folgen lässt. Zwar scheint der Boom zum Modelljahr 1960 vorbei zu sein, doch dann kocht er nochmal richtig hoch, als Ford und General Motors 1962/63 mit Abdeckungen im neuen Speichendesign zurückkommen. Die verchromten oder eloxierten Metallstreben kreuzen sich jetzt nicht mehr, sondern verlaufen parallel, was prima zum entschlackten US-Design jener Jahre passt. Die Kreuzspeichen kehren später als Retroelement zurück – und gehören bis tief in die 1980er-Jahre zu den Lieblingsgadgets des reiferen US-Publikums.

Ein Felgenhersteller folgt dem Trend

Wir Deutschen sehen das wie immer etwas nüchterner. Außerdem müssen die Kinder des Wirtschaftswunders erstmal den Aufstieg vom Moped zum Auto schaffen. Doch wenn sie im Käfer sitzen, im Opel Rekord oder sogar der Isabella von Borgward, dann lechzen sie nach den Drahtspeichen-Zierblenden, um deren Verbreitung sich ab 1953 der Felgenhersteller Lemmerz verdient macht. Zwei Modelle hat der Zulieferer aus Königswinter im Programm, mit und ohne gefälschten Schnellverschluss, doch beide „geben Ihrem Wagen einen modernen und sportlichen Charakter“ und „ersetzen teure Drahtspeichenräder“, wie das Prospektblatt damals wirbt.

Die Fälschung muss nicht billig sein

Dass als Fotomodell der Mercedes 300 herhalten muss, wie ihn damals auch Kanzler Adenauer fährt, erscheint dabei nicht mal übertrieben. Eine billige Zierde sind die Fake-Radkappen nicht: Zwischen 156 und 204 D-Mark verlangt Lemmerz für den Vierersatz, was ungefähr dem halben Monatsgehalt eines kaufmännischen Angestellten entspricht. In Wirklichkeit sind es eher die Chefs, die sich sowas leisten können. Selbst Konsul Carl F. W. Borgward, der Bremer Autotycoon, lässt sich die falschen Drahtspeichen auf seinem Hansa 2400 Pullman montieren – und tippt sich an die Stirn, als sein Pressechef meint, dass ein Automobilfabrikant eigentlich echte Drahtspeichen-Felgen haben müsste.

Glatter Schnitt zum Schnellverschluss

Tatsächlich gibt es damals keinen deutschen Automobil-Hersteller, der die klassischen Räder offiziell anbietet. Porsche setzt beispielsweise auf verchromte Scheibenräder, wenn die Käufer des 356 mehr Glanz verlangen. Auch die aufgesetzten Blenden aus dem Zubehör verschwinden bald, weil der Gesetzgeber die scharfkantigen Schnellverschluss-Kopien ab 1958 als verkehrsgefährdende Teile bekämpft. Die Wiederentdeckung des Speichenrads beginnt erst mit dem Oldtimerboom und der Nostalgiewelle der 1970er-Jahre. Aber da geht es nicht um die Fälschung, sondern um das Original. Schließlich ist es so alt wie das Auto selbst.