- 17. April 2024

- Sicherheit & Praxis

- Michael Petersen

Systeme für die Sicherheit

Ab Juli 2024 sind sie Pflicht: weitere Assistenzsysteme in allen Neuwagen.

Von einem Smartphone auf Rädern ist gern die Rede. Davon, dass einem der Spaß am Autofahren durch elektronische Helferlein vergeht. Dass der Mann früher bei Zwischengas und Lenken ohne Servopower viel mehr gefordert war. Gegen die Verherrlichung vermeintlich glorreicher Automobilzeiten gibt es ein gutes Argument: Die Unfallzahlen sinken seit 1970 drastisch. Sicherheitsgurt, Crashtests, Antiblockiersystem oder elektronisches Stabilitätssystem haben einen entscheidenden Anteil an dieser Entwicklung. Die Zahl der Autos hat sich mehr als verdoppelt – die der Verkehrstoten ist stark rückläufig: 1970 sterben auf Deutschlands Straßen rund 21.000 Menschen, 1990 sind es rund 11.000, 2010 genau 3.648 und 2023 noch 2.830. Selbstverständlich: Das sind immer noch 2.830 Frauen, Männer und Kinder zu viel. Und genau da setzt die Europäische Union (EU) an.

Mit Hightech Menschenleben schützen

Die EU möchte erreichen, dass bis zum Jahr 2038 mehr als 25.000 Menschenleben gerettet und mindestens 140.000 schwere Verletzungen vermieden werden. Hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme sollen dazu beitragen, Fahrzeuginsassen, Fußgänger und Radfahrer besser zu schützen. Zum 7. Juli 2024 halten weitere Assistenzsysteme in Neuwagen Einzug. Bereits zugelassene Fahrzeuge sind von der Regelung nicht betroffen.

Die Verantwortung bleibt beim Fahrer

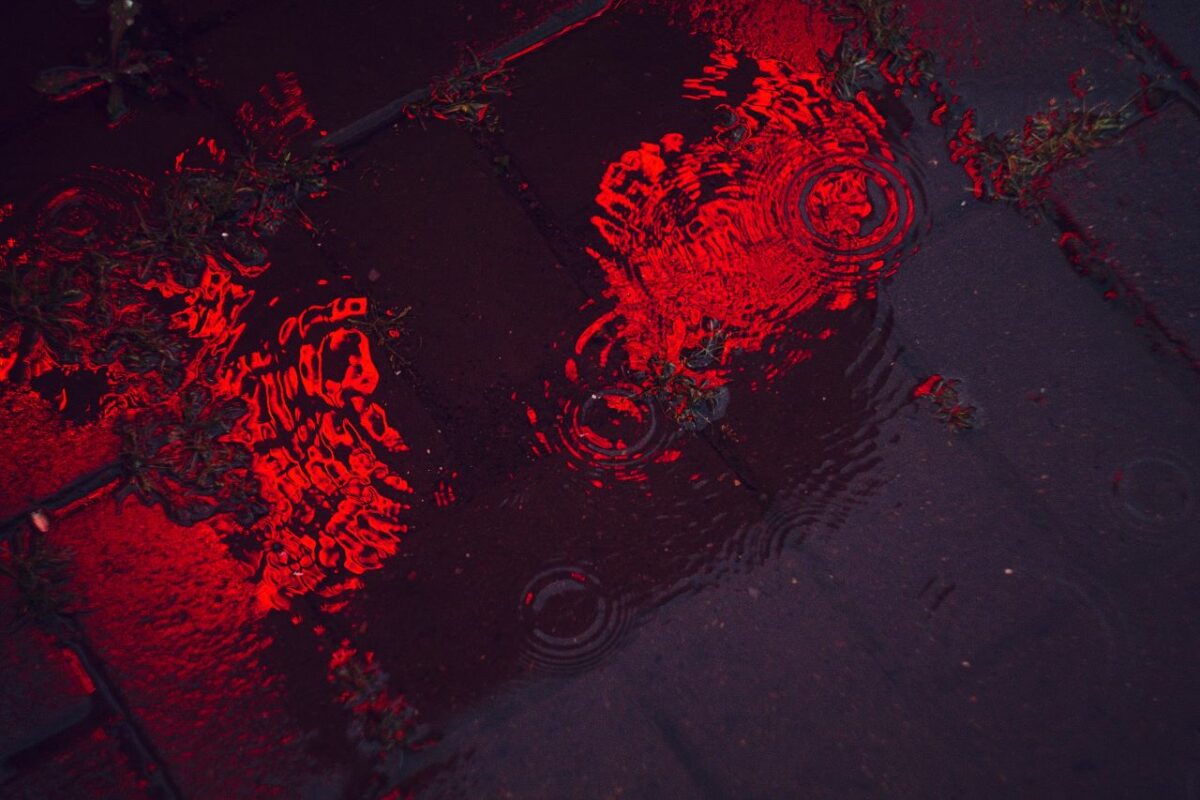

Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH hält die elektronischen Helfer grundsätzlich für sinnvoll. Eines ist jedoch klar: Trotz des technischen Fortschritts bei Assistenzsystemen bleibt die Verantwortung für das Führen eines Kraftfahrzeugs unverändert bei Fahrerin oder Fahrer. Auch, weil witterungsbedingte Einflüsse wie Nebel, Schnee oder starker Regen manches System an seine Grenze bringen können. Was die neuen Helferlein können? Die GTÜ gibt einen Überblick.

Notbremsassistent

Der Notbremsassistent soll Aufmerksamkeitslücken entschärfen. Er berechnet aus mehreren Sensorsignalen ständig Geschwindigkeit und Distanz zum vorherfahrenden Fahrzeug. Ist der notwendige Sicherheitsabstand unterschritten, bremst das Fahrzeug selbständig – bei Bedarf bis zur Vollbremsung.

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

Das System namens „ISA“ (Intelligent Speed Adaption) ermittelt mithilfe von GPS-Daten und der Verkehrszeichenerkennung die aktuell geltende Höchstgeschwindigkeit und warnt oder bremst das Fahrzeug automatisch entsprechend ein. Die Warnung erfolgt über ein pulsierendes Gaspedal oder eine Anzeige im Cockpit.

„Black Box“

Ein Datenrekorder erfasst Bremsungen, gefahrenes Tempo und die Neigung und Position des Pkw auf der Straße. Um Datenmissbrauch zu verhindern, speichert er ausschließlich eine sehr kurze Sequenz. Auf diese Weise stehen lediglich die letzten Sekunden rund um einen Unfall für eine spätere Auswertung zur Verfügung.

Notfall-Spurassistent

Der aktive Spurhalte-Assistent warnt mittels leichter Vibrationen im Lenkrad, wenn der Pkw die Fahrspur verlässt. Der Notfall-Spurhalteassistent geht noch ein Stück weiter: Er lenkt sogar ein, wenn das Verlassen der Fahrbahn droht.

Müdigkeitserkennung

Dieses System macht den Fahrer auf nachlassende Konzentration aufmerksam. Es reagiert auf blinzelnde oder gar geschlossene Fahreraugen sowie untypische Lenkbewegungen.

Notbremslicht oder adaptives Bremslicht

Beim starken Bremsen ab einem Tempo von 50 km/h leuchten alle Rückleuchten auf und die Bremslichter blinken in schneller Folge, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Kommt das Auto zum Stillstand, schaltet sich die Warnblinkanlage ein und das Bremslicht leuchtet dauerhaft.

Rückfahrassistent

Er erkennt beim Rückwärtsfahren Hindernisse, Passanten und Radfahrer und gibt dem Fahrer eine Warnmeldung.

Alkoholempfindliche Wegfahrsperre

Hierbei handelt es sich lediglich um eine Systemvorbereitung – eine Schnittstelle für das mögliche spätere Nachrüsten einer Wegfahrsperre, die auf Alkohol reagiert. Weitere Details sind noch nicht festgelegt.

Die Systeme kennenlernen

Angesichts der Erfolgszahlen und Ziele lässt sich gegen die elektronische Unterstützung im dichten Verkehr von heute schwerlich argumentieren. Darum: Am besten macht man sich in Ruhe mit der Funktionsweise der Systeme vertraut. Um nicht vollends überrascht zu sein, wenn das Auto plötzlich auf eine vielleicht unerwartete Weise reagiert.

Ungefiltert im Oldtimer

Wer tatsächlich alles selbst bestimmen möchte beim Autofahren, kann auf einen Oldtimer zurückgreifen. Ein Widerspruch zu den EU-Bemühungen? Nicht unbedingt. Denn die Klassiker werden meist nur bei guten Straßenverhältnissen bewegt, in eher behutsamem Tempo, nur selten im hektischen Berufsfeierabendverkehr und damit insgesamt sehr umsichtig. Deshalb geschehen heute beim Fahren mit den Autos von gestern nur wenige Unfälle.