- 01. März 2023

- Tradition & Innovation

- Herbert Schulze

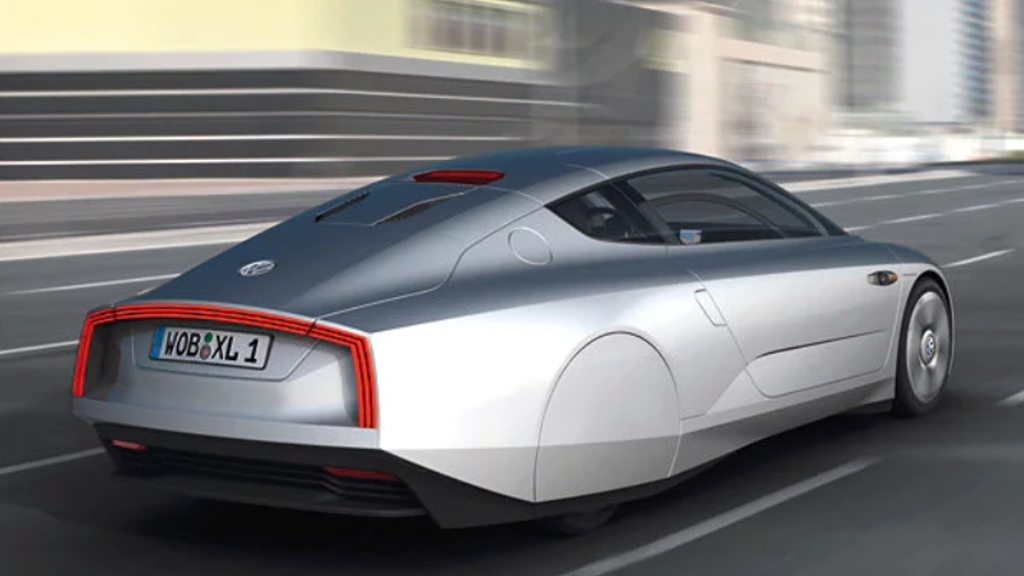

Das Ein-Liter-Auto geht in Serie

Classic News im Blog: Die große Vision von Volkswagen.

Der Volkswagen XL1 sieht so aus, als komme er direkt aus der Zukunft – doch die Idee ist jetzt schon zwei Jahrzehnte alt. 2009 war das Fahrzeug nach zwölf Jahren Entwicklung dann Realität geworden und wurde später sogar in einer Kleinserie von 200 Exemplaren produziert. Wer einen ergattern konnte, kann sich heute noch glücklich schätzen – die sehr selten angebotenen VW XL1 sind preisstabil und kaum unter 100.000 Euro zu haben.

Ein Mann, ein Wort, ein Liter

Begonnen hat die Geschichte des Ein-Liter-Automobils mit einem werbewirksamen Auftritt des damaligen Volkswagen-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch, der mit dem Prototyp im April 2002 von Wolfsburg nach Hamburg zur Hauptversammlung von VW fuhr. Die damalige Version sah aus wie ein futuristischer Messerschmitt-Kabinenroller mit aufklappbarem Kuppeldach, zwei hintereinander angeordneten Sitzen und einer CfK-Karosserie, die auf einem Magnesium-Spaceframe-Rahmen montiert war. Der Antrieb erfolgte über einen Ein-Zylinder-Dieselmotor mit 0,3 Liter Hubraum und 8,5 PS Leistung. Aber es war nicht bloß ein einfacher Motor, sondern ein Saugdiesel-Direkteinspritzer mit moderner Hochdruckeinspritzung.

Ein Keil auf der IAA

Demonstriert werden sollten damit kurz nach der Jahrtausendwende die Ambitionen von Volkswagen hinsichtlich sparsamer Ein-Liter-Fahrzeuge, die erste seriennahe Studie stand dann schon 2009 unter der internen Bezeichnung L1 auf der IAA. Der Verbrauch dieses Vorserienmodells lag bei rund 1,4 Liter Diesel/100 km, gewonnen aus einem Zwei-Zylinder-TDI, der mit einem Elektromotor als Hybridfahrzeug kombiniert wurde. Die beiden Sitze waren 2009 noch hintereinander angeordnet, auch um die Karosserie und deren optimale Aerodynamik mit keilförmig auslaufendem Heck beibehalten zu können.

Keine Spiegel, nur noch Kameras

Doch das änderte sich 2011, als Volkswagen die endgültige Version des Serienfahrzeuges in einer technisch und optisch stark überarbeiteten Form vorstellte. Die jetzt XL1 genannte Version wurde im vorderen Bereich stark verbreitert und bot nunmehr zwei nebeneinander angeordneten Sitzen Platz, die leicht versetzt waren. Die aerodynamische Form wurde beibehalten, sie vermied jeden Widerstand. Auf Außen- und Rückspiegel wurde verzichtet, denn das übernahmen Kameras, die im Wageninnern über drei Monitore den rückwärtigen Verkehr anzeigten. Hinzu kamen noch zwei Flügeltüren, die nach vorne hochgeklappt wurden, verkleidete Hinterräder und eine moderne Leuchtdioden-Technik für die Beleuchtungseinheiten.

Der Tank fasst zehn Liter

Die Motorisierung des XL1 wurde abermals überarbeitet und bestand nunmehr aus einem Diesel-Plug-In-Hybrid Motor im Heck und einem kompakten Lithium-Ionen-Akkupaket in der Frontpartie des Wagens, das auch die Ladekabel bereithielt. Wie in der späteren Serienversion begnügte sich der XL1 mit einem Zehn-Liter-Tank, der eine Reichweite von über 500 Kilometer garantierte. Dank Plug-In-Technik konnte das Fahrzeug zudem 35 Kilometer rein elektrisch bewältigen, was zu dem rechnerischen Verbrauchswert von 1,8 Liter Diesel/100 km mit vollem Akku und 1.9 Liter Diesel/100 km mit entladenem Akku führte.

Leichter geht es kaum

Entstanden ist das Serienfahrzeug Volkswagen XL1 in reiner Handarbeit in den ehemaligen Karmann-Werken in Osnabrück. Die ersten Kundenfahrzeuge wurde im Mai 2014 ausgeliefert. Die Serie war auf 200 Exemplare limitiert und wurde 2016 unter dem Werkscode 6Z eingestellt. Neu am Serienmodell war die konsequente und zusätzliche Gewichtsreduzierung auf 795 Kilogramm. Dies wurde erreicht, indem die Windschutzscheibe in Dünnglastechnik gefertigt wurde, über 20% des Fahrzeugs aus CfK und Kohlefaser bestanden und weitere 22% aus Leichtmetallen. Nachdem im Vorfeld der Auslieferung über einen Preis zwischen 40.000 und 90.000 Euro spekuliert worden war, kam der VW XL1 schließlich für rund 110.000 Euro auf den Markt.